建築家が解説!住宅プラン・プレゼン資料の正しい読み方

この記事をお読みの方の中には、すでに建築家や設計事務所、住宅会社、ハウスメーカーなどから提案プランを受け取ったものの「どう見れば良いのか分からない…」という方も多いのではないでしょうか?

今回は、住宅プランやプレゼン資料をどう読み解けばよいのか、専門家の視点から分かりやすく解説します。

「家づくりの正しい知識を得たい」という方は、失敗しない家づくりの記事もあわせてご覧ください。

住宅プランに含まれる主な資料

住宅プランのプレゼン資料には、大きく分けて以下の3つが含まれます。

- 基本図(平面図・立面図・断面図)

- パース(外観・内観のイメージCG)

- 建築模型

住宅の基本図を読み解くポイント

まず大前提として、図面は実寸を縮小したものです。提案段階では「1/100スケール」で描かれることが多く、定規で測ると1cm=1mに換算できます。

例えば、リビングの幅が図面上で5cmであれば、実際は5mということ。こうして図面に定規を当てるだけで、空間の大きさを具体的にイメージできるようになります。

住宅パースの役割

一般の方が図面だけで建物を理解するのは難しいものです。そこで補足的に用意されるのが「建築パース」。外観パースや内観パースによって、暮らしのイメージが一気に具体化します。

弊社では3Dビジュアライゼーションを駆使して、設計段階からリアルなパースを生成しています。図面では伝わりにくい「窓からの眺め」や「光の入り方」も事前に確認可能です。

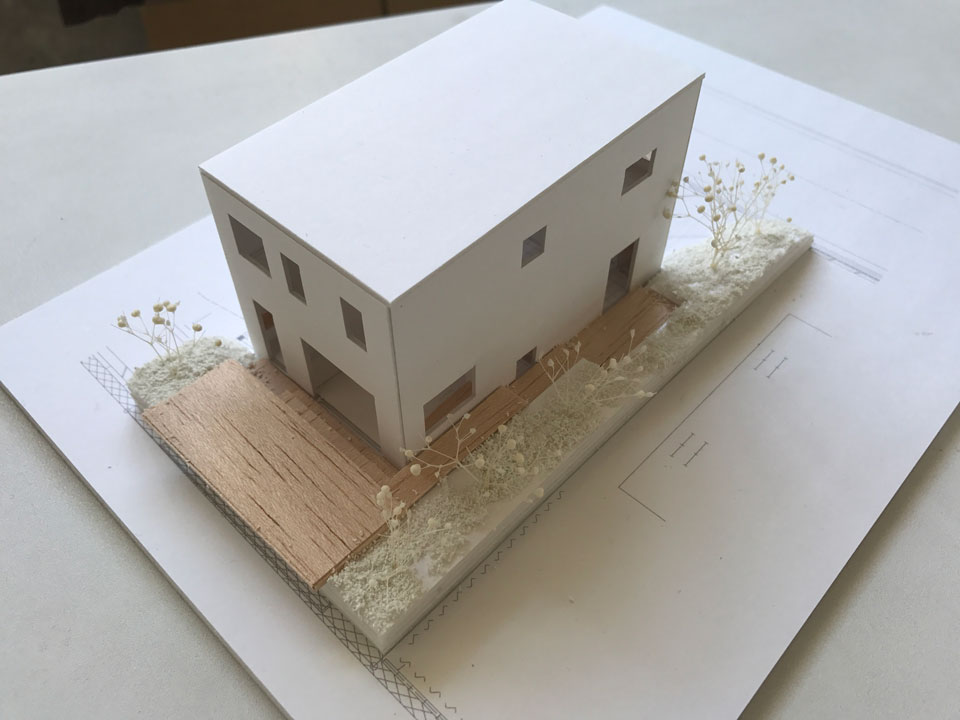

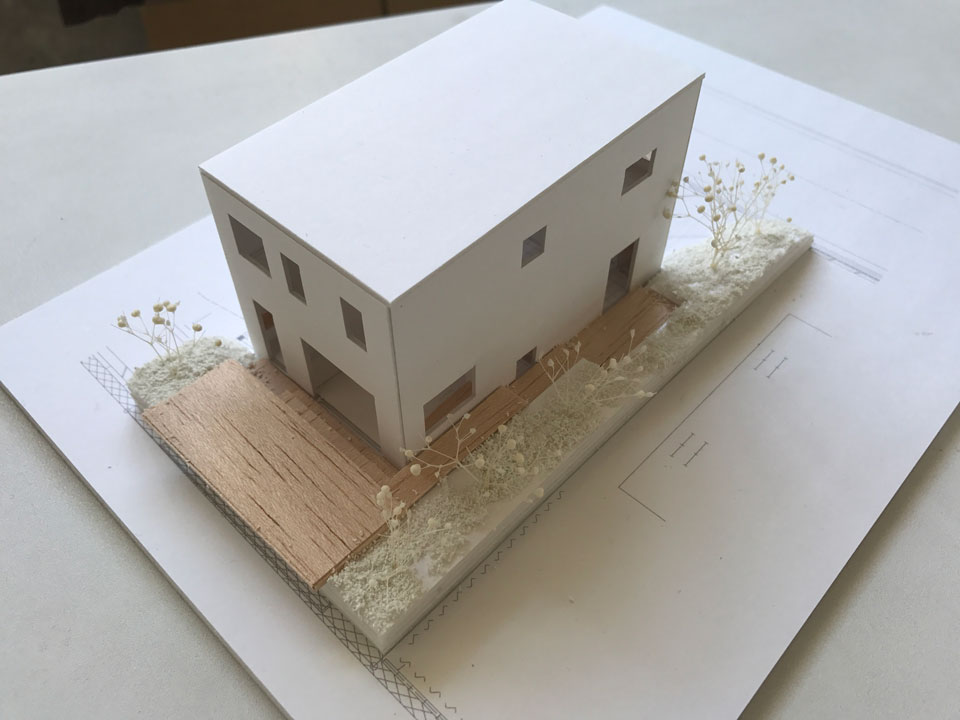

住宅模型の効果

模型は最も直感的に理解できる資料です。

実際に模型を提示した瞬間、クライアントの理解度と期待感が一気に高まるのを私たちも感じます。

意匠系の設計事務所では、プラン変更に応じて模型を作り直すことも少なくありません。

「実際に住んでみる」シミュレーション

資料を持ち帰ったら、ぜひ自分たちが暮らしているつもりで動線をシミュレーションしてください。

- 朝起きてから夜寝るまでの生活動線

- 休日に家族と過ごす時の動線

- 買い物帰りの荷物の運びやすさ

- 夜間のトイレや浴室へのアクセス

- 洗濯・物干し・収納の流れ

こうした生活シーンを想定することで、図面や模型が単なる設計資料から「自分たちの家」へと変わるのです。

変更要望をまとめる

気になる点があれば、図面に付箋やメモを残しておくのがおすすめです。

次回の打ち合わせで具体的な改善要望を伝えやすくなり、結果的に理想の住宅に近づけるスピードが上がります。

まとめ

住宅プランやプレゼン資料を読み解くには「図面のスケール」「パースのイメージ」「模型での直感」「生活動線のシミュレーション」がポイントです。

さらに一歩踏み込んで、建築家による住宅設計を依頼すれば、性能とデザインを両立した提案を受けられます。

もし「提案資料をどう見たらいいか不安…」という方は、ぜひ東京事務所や香川事務所へご相談ください。

コメント