公園という“風景資源”をどう活かすか

神奈川県の閑静な住宅地。

南側が全面公園に面したという、非常に恵まれた敷地。

設計者としてまず行うのは、ただ「開けていて明るい」ではなく、その光と視線の動きを読み解くこと。

敷地に立ち、東西の隣接建物からの影、公園の樹木の高さ、音の入り方、風の通り道を読み取る。

それが、その土地にしか成立しない住まいの輪郭を形づくる第一歩になります。

⸻

クライアントの希望は“こもれる開放感”

ヒアリングで語られたのは、「外からの視線は遮りたい、でも中庭でくつろぎたい」という思い。

コロナ禍以降、暮らしに「外とつながる室内空間」が求められるようになりました。

• 中庭を楽しみたい

• 家族とつながりながらも、自分の時間を保ちたい

• テレワーク用に集中できるワークスペースが必要

• 明るさと落ち着きの両方を手に入れたい

このような言葉の一つ一つから、空間の方向性が具体化されていきました。

⸻

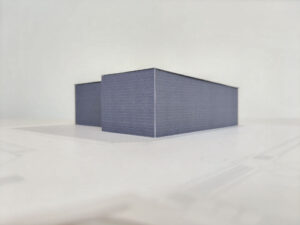

導き出された“コの字型”という解

公園側を大きく開けるために、建物のボリュームを東西に配置する「コの字型」が最適だと判断。

中庭を包み込むように配置することで、外からの視線を遮りながら、内部に開かれた明るい空間をつくり出します。

この構成によって、中庭が単なる外部空間ではなく、「LDK・廊下・階段・ワークスペース」など

あらゆる生活空間と緩やかにつながる“共有の場”として機能しはじめます。

⸻

植栽や床レベルの検討も敷地調査段階から

中庭を成立させるためには、床高さの検討が重要になります。

外構との接続・水勾配・プライバシー確保のバランスを取りながら、室内外の“地続き感”を実現。

同時に、目隠し壁や樹木の高さ、見え方もこの段階から検討し、

単なる設計図ではなく「どんな日常が見えるか」を可視化した形でプレゼン準備を進めました。