先日は、被災建築物応急危険度判定員の養成講習会プログラムに参加してきました。

建築士として災害時にどのように建物の安全を確認し、迅速な対応を行うかを学ぶ貴重な機会となりました。

応急危険度判定士とは?

応急危険度判定士(おうきゅうきけんどはんていし)は、大地震や余震などの災害で被災した建築物を調査し、

倒壊・落下・転倒などの危険性を評価して、二次災害を防止する役割を担う建築の専門家です。

建築物の安全を確保することで、避難者や通行者の生命を守る重要な職務となっています。

応急危険度判定士は、災害時に自治体からの要請を受け、被災建物を現地調査します。

判定結果は「調査済(緑)」「要注意(黄)」「危険(赤)」の3区分で建物に掲示され、

誰が見ても一目で危険度がわかるようになっています。

応急危険度判定の目的

この判定は、被災した建築物を直接確認することで、余震などによるさらなる倒壊や落下事故を未然に防ぐことを目的としています。

また、専門家が一軒ずつ調査を行うことで、被災者の心理的な安心感にもつながります。

講習会では、災害直後に求められる迅速かつ的確な判断の重要性を改めて実感しました。

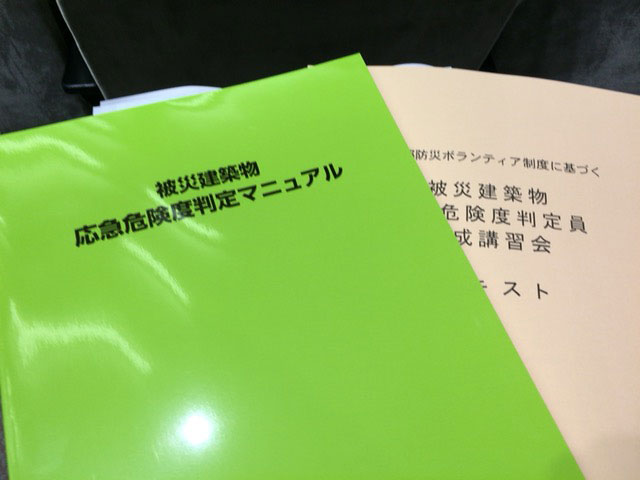

講習会の様子

平日の午後に開催された講習会には、多くの建築関係者が参加しており、

座学と実例を交えながら、災害現場での対応手順や判定方法について学びました。

実際の判定活動では、2人1組で建物を目視し、倒壊の危険や外壁の損傷などを評価します。

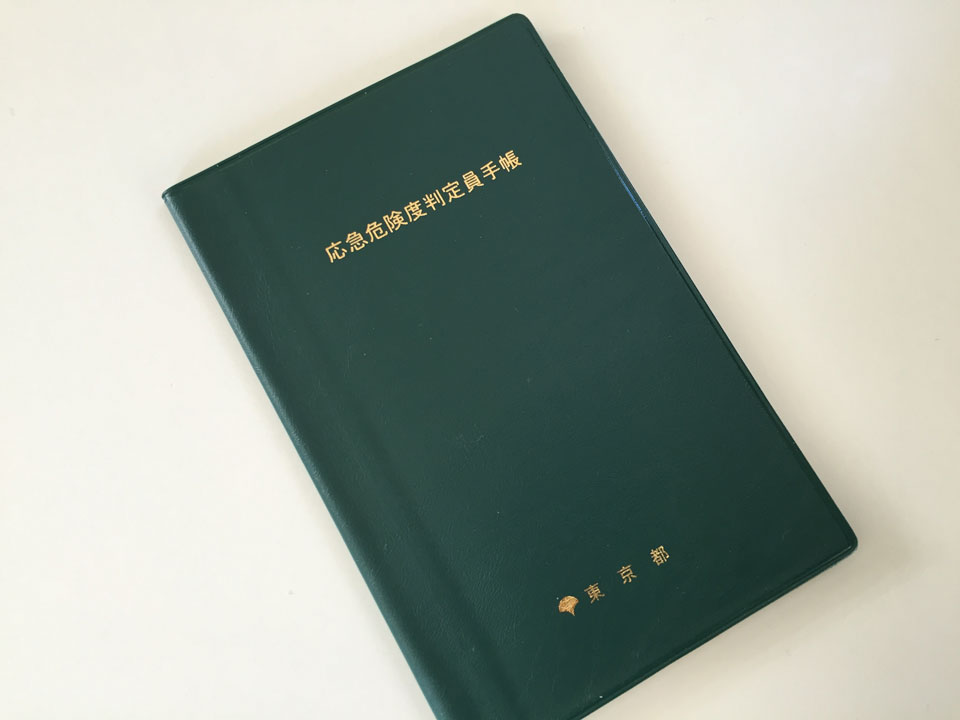

登録証の交付

講習修了後には、応急危険度判定員登録証が交付されました。

今後、万が一の災害時には判定員として活動できるよう備えておきたいと思います。

建築士としての専門知識を社会の安全に役立てる重要な役割を改めて感じる一日でした。